ほんの些細なことですがお役に立てば何よりです情報

*定期試験前等を除き、毎週月曜日更新予定です。

2025/8/10

*今回、勉学には何の関係もない内容です*

大人になってすっかり

冷たい牛乳が飲めなくなりました。

小学・中学生時代は

余った牛乳争奪戦のジャンケンに毎回参加していたのに!

尾籠な話で申し訳ありませんが、

今やつめたい牛乳は

お腹がゆるくなる。つらいです。

しかしこの前、大発見!

牛乳にカルピスを入れると、全然平気!

牛乳8*:カルピス1ぐらいでOKでした。

あくまでも「個人の感想」ですが。

今年の夏の熱中症対策の

麦茶・緑茶・水・冷やし甘酒・乳酸菌飲料

のローテーションに追加しています。

マネして飲んでみようかな?

と思われたかたは、

どうか自己責任で

おねがいいたします。

何の責任も負えませんので。

*カルピスが余り多いと

スッキリ飲めない気がします。

〇 NHKラジオの英語講座 〇

2025/8/2

現在、『中学生の基礎英語 (レベル1、レベル2)』

夏期復習シリーズやってます。 聴き逃し配信もあるので、

お薦めです。

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/

レベル2の生徒役はオリエンタルラジオの藤森慎吾さんです。

中学生向けの番組は

英語のスキットにでてくる(特に)女の子のテンションが高すぎて

ちょっと苦手(個人の感想です)と思っていましたが、

生徒役の藤森さんの高めのテンションと、

レベル1よりは落ち着きめの?スキットがちょうどいい感じで

聴きやすい(と思います)

卒業生には、

『ラジオ英会話』お薦めです!

〇 NHKラジオ子ども科学電話相談 〇

2025/7/28

昨日、

NHKラジオの子ども科学電話相談を聴いていたら、

奈良市柳生の一刀石のことを質問している2年生女子がいました。

なぜ、あんなにきれいに割れているのですか?って質問でした。

私は一刀石自体を知らなかったので

ネットで検索。

すぐ画像一杯表示され、

さらに関連質問一覧から

鬼滅の刃の聖地巡りスポットなんだ~

ということも判明。

便利な世の中になったものです。

でも、

2年生女子は

実際に一刀石を見て

(見たから)

なぜこんなにきれいに割れたのか?と不思議に思い、

さらに尋ています。

2年生だけど花崗岩も知っているとのことだったので

鬼滅と関係なく興味があったのだろうと思われます。

うまく言えないですが、

私の一刀石検索と2年生女子

の質問、

深さ?広がり方?

が全然違うのおわかりいただけますよね。

ネット検索で

画像みて鬼滅の刃の聖地なんだ~の浅さ……。

子ども科学電話相談、たまに時間が合うとき聴いています。

こどもに分かるように説明する先生方もすごいです。

お勧めです。

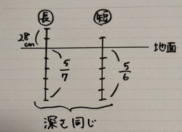

〇分数の文章問題 答〇

2025/7/13

前回の分数の文章問題です。

==============

問題:

長さの違う2本のぼうを

地面にさしました。

すると、

長い方は、7分の5が地面にうまり、

短い方は。6分の5が地面にうまりました。

どちらも地面にうまった深さは同じで

長い方のぼうが、地面から28cmでているとすると、

それぞれのぼうの長さは何cmでしょう。

==============

6年生向け模範解答

長い方

28cm÷2/7(7分の2)

=98cm

短い方

(98cm-28cm)÷5/6(6分の5)

=84cm

でも、図にかくと

地面から出ているのが28cm

で

これは長い方の7分の2、

そこから、7分の1が14cm

長い方の全体が98cm

地面にうまっている部分が、

じつはどちらも分子が5で、

短い方の分子1個分の長さと

長い方の分子1個分の長さが

同じであるとわかります。

ということで、この図をかけば

4年生でもそれぞれの長さがわかります。

むしろ、6年生は

式で解けても

この図がかけない場合は、

分数の大きさのおさらい

しておきましょう。

〇分数の文章問題〇

2025/7/6

分数の文章問題です。

==============

問題:

長さの違う2本のぼうを

地面にさしました。

すると、

長い方は、7分の5が地面にうまり、

短い方は。6分の5が地面にうまりました。

どちらも地面にうまった深さは同じで

長い方のぼうが、地面から28cmでているとすると、

それぞれのぼうの長さは何cmでしょう。

==============

上の問題は6年生に出題していますが

図にかけば、

最初に分数を習う4年生で解けます。

図にちゃんとかけているのに、

分数のかけ算・わり算の文章問題だと思うから?

とんでもない答が出て来るというのも

あるあるですが。

一度お子さんに解いてもらってください。

図は次回ということで。

〇視写〇

2025/6/30

先日、NHKのニュースの中で、

小学校での

「視写」が取り上げられていました。

タブレットを利用した学習時間が増えたことで、

文章が書けない子どもが増えている、

という問題と、

その対策として、

「視写」の時間を設ける、という学校の取り組みの紹介でした。

「視写」

すぐに目に見える効果が出るわけではありませんが、

継続すれば、大きな力になると思っています。

おうちでも、ご飯の前に10分とか、

ゲームの前に10分とか、

取り入れやすい学習だと思います。

実施するときは

書き言葉に慣れる、

文の構成を身につけるためには、

なるべく、読点(、)や句点(。)までの

ひとまとまりを覚えて書くことをおすすめします。

一文字ずつ見ながら「文字」を写す感じでは

あまり効果がありません。

試写には、

速く板書ができるようになる、という効果もあります。

関連記事:2024/10/28

〇「きれいなノート」って必要ですか〇

以前、

国語が得意だった中学の部の生徒さんに

何か特別なことをしているの?と尋ねたとき、

説明文・論説文は苦手だから

試験前に1回全文写している、と教えてもらったことがあります。

中学生にも効果的です!

Nさん、元気にやってますか?

〇日本語訳が気になる!〇

2025/6/10

1・私に、いつ行くのか言ってください。

2・私に、いつ行くのか教えてください。

3・私に、いつ行くべきか教えてください。

1と2は、行くのが相手で、

相手にいつ行くの?とたずねているような気がしませんか。

Please tell me when to go~ ?

の下線部分の日本語訳なんですけれども。

3か、または、

「いつ行くとよいか」・「指示して」

を推奨しているのですが…。

英語の日本語訳は国語の勉強も兼ねています!

といいつつ、

問題演習の時間に、

問題集の英文で和訳がない文は

各自で問題を解きつつ、

念のためほぼすべて和訳をつけてもらっています。

意味がわからない単語と、

文法間違いがないかのチェックを兼ねているわけですが、

細かすぎるような気もして、

迷走しています。

生徒の皆さん、

細かい指摘にお付き合いしてくれて

ありがとう。

〇ふろ用洗剤のスプレー〇

2025/6/2

*今回、勉学には何の関係もない内容です*

このところ、お風呂洗剤はずっと、

「こすらず落とせる」がキャッチフレーズの

あれ、を使っていましたが、

その時のもやもやは2点

・CMみたいにうまくスプレーできず、

1回のスプレーで100cmは無理!

(メーカーさんのせいではないです

HPで使い方(スプレーの仕方)をしっかり見たのに

https://look.lion.co.jp/lookplus/bathtub/#anc02

腕のスライドと

レバーをゆっくりまっすぐ引く、の2点がうまくいかない)

・上記の理由で、結局こすってる!

で、こするものに変えて、

相変わらず、スプレーへただなっ!

と思いながら、使う日々を過ごしていました。

昨日、容器の裏面を何気なく読んでいたら、

広範囲にスプレーする場合は、

噴射口の小さいカバーを上にはね上げるようにする

と図説されていてびっくり。

この歳になって、まだこれ、

とうんざりしたり、

めちゃ楽にスプレー出来てスッキリしたり、でした。

説明はよく読みましょう。

(生徒さんにでなく、自分に言い聞かせる)

〇えんぴつの持ち方〇

2025/5/25

えんぴつの持ち方、

いかがですか。

私は

子どもの時から、

えんぴつの持ち方が、どうも変。

小学生のころは自分では気になりませんでしたが、

中学生になると、

「書いて覚える」だの、「教科書をまとめる」だの

やたら書かなければならくなって、

そうなると、指が痛い!!

痛くならないように

持ち方を矯正しつつ書こうとすると、

痛くはならないけど

時間がかかりすぎて、嫌になり、…、

をくり返していました。

勉強するときにえんぴつの持ちが悪いと

それだけで、

・書くのに時間がかかる

(きれいな持ち方をしているお子さんより明らか遅いです)

・少し書いただけでかなり疲れてやる気が低下する

・(場合によっては、半数ぐらいは)姿勢が悪くなる

その結果、教科書や黒板が見づらそう…

という、非常に残念でもったいないことに…。

痛みは経験済み!なので、

痛くなりそうな変な持ち方には、

正しい持ち方をするようにアドバイスはしますが、

塾の授業中に矯正するのは、やはり時間がかかりすぎるので

無理です。無念です。

どうぞ、えんぴつの持ち方、おうちでチェックしてあげてください。

〇定期試験前の学習予定の立て方〇

2025/5/19

定期試験前の学習時期に

学習計画を立てる習慣をつけましょう。

・計画を立てることだけで「やった感」を出さないよう、

適当な紙を2枚用意し、

ささっと下書きの気持ちで書きましょう。

・1枚目には、教科別に「試験前日までにやっておきたいこと」を

思いついた順に書きだしましょう。

このとき、試験範囲の確認を怠らないように!

提出物になっていないけれど

試験範囲になっているワーク類もしっかりチェック!

(もっと言うなら、教材の置きっぱ、この時期だけはやめましょう)

(でも、そのせいで忘れ物した!と言われても・…)

・もう1枚には、日にちごとに線を引いて

(フリーハンドでいいですよ!)

1枚目に書いた「やっておきたいこと」を見ながら

何日に何の科目の何をするか転記しましょう。

細かすぎるのはしんどいですが、

国語:論語 ワーク見直し・本文暗記

とか、

地理:問題集まとめページと直し

間違い問題暗記

とか、

(できたらバッテンで消していくようにしましょう)

(予定は、やはりずれるものなので、

予定日より遅くなった場合は、バッテンに日付も書きましょう)

試験が終わったら、

これ、やっときゃよかった、と思ったことは書き加え、

いまいち、時間がかかった割には役に立たなかったと思った項目には

見直し?

とでも書いて、捨てずに置いておきましょう。

そして、

次回の定期試験前に見直しましょう。

今回の予定表と今回のテスト結果を参考に、

期末試験の予定を立てましょう。

学習の仕方で

結果が出た仕方を自分なりにチェックしていくと

試験も(ちょっとは)ゲームみたいに楽しくなりますよ。

〇中学校の英語では文法をしっかりと〇

2025/4/14

2021年に新指導要領になって、

教科書が変わった時一番驚いたのが

1年生の1学期期末範囲にあたる教科書本文です。

M:What do you bring to practice?

A:I bring my rackets, shoes ,towels, and a water bottle.

M:Rackets?

How many racketsdo you have?

(東京書籍 NEW HORIZON 東書 英語701より)

2番目のめぐちゃんのセリフ

「ラケット?何本持っているの?」は

どう見ても、あさみちゃんのセリフの中の

複数のsがついた「my rackets」

に反応した問いになっていますよね。

せめてmy がついてなければ、

最後の「awater bottle」のような

aがついていないから複数形か!

となるし、

せめて

towelsの方に反応してくれれば

(rackets みたいなt+sの、sがついてんだか

ついていないんだかわかりにくい発音にならず)

たうえうるずっぽい発音になって

複数形か!

となるのに。

そして、

複数形にしないと

普通に日本語ていうところの「靴」にならない

「shoes 」!!!

もちろん、文法説明はしています。

授業ですから。

でも、

メイリンちゃん:I have many Chinese tapes .

久美ちゃん:How many tapes do you have?

(三省堂 NEW CROWN 三省堂英語711)

って、勉強していたころが懐かしい!

中学1年生では従来の英文法にプラスして

不定詞の名詞的用法、動名詞

3学期末にbe動詞の過去形 過去進行形

there is 構文を習います。

学校の授業では

文法、しっかり学びましょう。

追記:

今年度からの新教科書手に入りました。

さすがに?

Riko:I have some rabbits.

David:Great! How many rabbits do you have?

となっていました。

よかった!(2025/4/16)

〇新学年の準備〇

2025/3/31

新学年の準備はお早めに。

1・古い教科書やノートの処分の仕方を決めて、

実行しましたか?

2・新しい教科書や教材・ノートの置き場所を

余裕をもって確保しましたか?

3・持ち物の見直しと補充をしましたか?

捨てられないちび消しゴムで満杯のペンケースや、

すぐにえんぴつ(シャーペン)を取り出せないほど

マーカーの入ったペンケース、

ぬいぐるみみたいなペンケース。

(かわいい! けど、大きすぎて勉学には邪魔です。

学校の机も、塾の机もノートと教科書でいっぱいいっぱいです。)

まだ書ける、というけど短すぎるえんぴつ

芯が折れやすいシャーペン・・・。

効率よく学習できるペンケースを

極めてみるというのも楽しいかもしれません。

かつて、中学生の生徒さんで、

マーカーや付箋、ハサミ、スティックのりまで

「すごく取り出しが速く」かつ

「素早くしまう」生徒さんがいました。

本人の手の動きが速いのか、

ペンケースのおかげなのか、今でも謎です。

ちょっとカッコよかったです。

〇春休み〇

2025/3/23

ユーミンの『最後の春休み』(古い!)のような

胸キュンキュンの話ではありません。

春休みは、夏休み以上に学習習慣をつけるチャンスです!

なにしろ、気候がいいですからね。

それに、

小学生にとって、「新学年になる」って、

結構な高揚感を生み出すようなので

何か目標を立てて、

学習時間を決めてチャレンジしてみてはいかがでしょう。

そして、小学生のお子さんも中学生のお子さんも

(中学生はなかなか素直には聞いてくれないでしょうが)

春休みの間に、

①規則正しい生活(の見直し)

②おうちのお手伝いのレベルアップ&習慣化

③読書!

この3点、

話し合えるような場を持ってみてください。

〇余談ですが…記述解答の添削〇

2025/3/3

もう20年ほど前になりますが、

奈良県公立のほとんどの高校で「特色選抜」

を実施する、となった時、

普通科の高校は「小論文」を課すところも多く、

塾でしっかり指導しなければ!!!と思いたち、

高校生向け通信教育の小論文の

添削のお仕事に応募し、添削の内職を始めました。

足掛け5年、

小論文シーズンには月に100本ほど

せっせと添削にいそしんで、

本部のプロの先生方から抜き打ちで

添削の添削をされ、凹んだり、

(ごくごくまれに)褒められて喜んだりして

添削の腕を上げました!

WEBページの記事や、塾内お知らせの文章を見て

本当に添削できるの?と

不審に思われていたりするかとも思いますが、

小論文の添削については、みっちり勉強しましたので、

ご安心ください。

「お金を払って」ではなく、「お金をもらって」添削しているので、

本部からの添削の添削、情け容赦なかったです!

おかげでしっかり添削の仕方、身につきました。

どうぞご安心ください。

〇記述解答の添削〇

2025/2/24

中学生の部は、期末試験前講習の真っただ中です!

ただし、3年生に限っては、

ほぼ公立高校に向けての受験勉強中。

公立の問題は

英語の作文、

国語の作文、記述解答、

社会の記述解答部分が多い!

生徒さんが各自でしてくる赤本の

記述部分は全部見ています。

そして、

記述問題が正解か不正解か

不正解なら、

何を答えるよう求めている問題か、

書かなければならないポイントは何か、

説明しています。

(模範解答と、全然違う表記になっているけれど、

答えはあっている、という場合も

説明しています。)

記述問題で正解するためには、

やっぱり、

覚えるべきことは1年生時からしっかり覚える。

3年生夏までに覚えなおす。

そして普段から

記述問題に取り組む、

国語読解の訓練をしっかりする。

う~ん。

正論!

追い込まれているときの正論ほど

うっとうしいものはない!

わかっていますが、

春からの高校での学習で活かせるように

控えめにアドバイスを続けています。

みんな、大丈夫だから!頑張れ!

〇こんなところに!〇

2025/2/17

*今回、勉学には何の関係もない内容です*

外の、物干しの横に立てかけていた会議室用長机の裏に

直径8cmのハチの巣がしっかりくっついてました。

しかも、中に何匹もいる!

机をゆすっても、裏からバンバンたたいても、

1匹も出てこないので、

死んでるのか??と思ったけれど、

巣からはみ出している

黄色とこげ茶の縞模様のお尻がフルフルしているので、

生きている模様。

ハチアブマグナムジェット で駆除。

頑張って越冬してたのに、ごめんなさい。

〇「割合」③〇

2025/2/9

先週の例題

「今年の新入生は、

おととしの新入生の85%、

去年の新入生の102%でした。

去年の新入生が250人でした。

今年の新入生と、おととしの新入生は

それぞれ何人ですか。」

何が100%(もとにする量)になっているのか、

落ち着いて考えるよう、

図をかいて、考えることを促しましょう。

今年 →おととしの85%

では、100%は? おととし!

今年 →去年の102%

では、100%は? 去年!

人数がわかっているのは?

去年=250人

ここから、

250人(去年)×1.02倍=今年255人

今年255人÷0.85倍=おととし300人

と答えを導きます。

〇「割合」②〇

2025/2/3

(算数学習での)5年生の壁と言われている

「割合」ですが

文章問題になった時、

何を「1倍」「100%」と考えるのか

が難しいです。

必ず、線分図や情報整理の表をかいて

考えましょう。

なお、

難しい問題になってから、

線分図や情報整理の表をかこうとしても、

(問題自体が難しいうえに、 図表をかくことに

慣れていないから、もっとハードルが上がります。)

だから、簡単な問題のうちから

線分図や情報整理の表をかきながら

考える癖をつけましょう

例題

今年の新入生は、

おととしの新入生の85%、

去年の新入生の102%でした。

去年の新入生が250人でした。

今年の新入生と、おととしの新入生は

それぞれ何人ですか。

〇「割合」①〇

2025/1/27

(算数学習での)5年生の壁と言われている

「割合」ですが、

この単元を粘り強く学習することで

今まで算数苦手!と思っていた子の

苦手意識を吹き飛ばす可能性のある

単元でもあると思っています。

そのために、

えんぴつ塾では

基本の考え方を説明後

割合の公式を暗記して7秒で言えるようにします。

(○を書いて、3分割し、く・も・わの図をかくのは

あまりお勧めしません。)

その後、文章問題は

(時間がかかってもいいので)

簡単な問題の時から、

何が「もとにする量」で

何が「比べる量」で

何が「(答えを導くために必要な)割合」と判断したか

チェック!

線分図も必ずかきます。

3つ、4つの式を立てないと解けない問題まで

頑張って進みます。

問題例は、次週!

〇新年早々…!〇

2025/1/19

*今回、勉学には何の関係もない内容です*

年始に親戚複数人に、

「和室の天井裏になんかいる!

派手に天井裏を走っていった!」

と指摘され、

「なんもいなかったらいいのになぁ」

とか、

「何かの勘違いだったらいいなぁ」と思っていたのですが、

先日、私もついに

「天井裏を何かが走る音」を聞いてしまいました。

諦めて、ライトを持って、

板を持ち上げて天井裏をのぞいたら、

遠くの方にいる「なにか」と

目が合ってしまいました。

なんかいるの?とうかがう私と同じように、

「目の間隔に並んだ二つの光」も、

こちらをうかがっていました。

その後、そのいきものは、身をひるがえし、

光が届かないところに走り去っていきました。

身体の細さと尻尾の太さから、イタチでは?

という感じでした。

たまたま外が寒いから入ってきただけならいいなぁ、

と、現実逃避思考が頭をよぎりますが、

そんなはずはない!

しっかり棲みつく前に何とかしないといけないので、

忌避剤を置き、ネズミ駆除シートも置いてみましたが、

でも、シートにかかってたら、と思うと、

その後の処理のあれこれを想像するだに憂鬱です。

〇新春〇

2025/1/13

無事、冬期講習も終わり、新春模擬試験も終わりました。

三連休も終わって、明日から通常運転。

3学期は、大人にとっては、

なんとなくあわただしい時期ですが、

小学生・中学生にとっては、

一番落ちついて学習できる時期です。

学校の授業時間にしっかり学習をして、

家でも、毎日これだけはする、と決めた勉強をしましょう。

〇高専ロボコン2024年全国大会〇

2024/12/16

15日にNHKで『高専ロボコン2024年全国大会』の放送ありました。

(高専ロボコンのHPでも、大会の様子動画配信されています)

毎年、高専ロボコン、わくわくしながら観ています。

予選であんなにうまく行ったのに…!

というハラハラどきどきや、

他の高専では採用していない奇抜なアイディア!

というキュンキュン(ちょっと違う)

ここ4年連続で

塾卒業生が奈良高専に入学しているので、

高専でぜひ、ロボコンに参加するように!!!!

とお願いしています。

塾卒業生が

高専ロボコンにチャレンジしてくれることも

夢です。

誰かかなえてください!

ええ。子どもに(しかもよそ様のお子様に)

自分の夢を託すんじゃない!という

お叱りはわかりますが、

しかし、

それくらい、高専ロボコン、素敵です!

〇ひっかけ問題・5年生図形の周りの長さ〇

(2024/12/9)

時々、授業の導入に、ひっかけ問題を出します。

① 1辺が5cmの正方形の周りの長さは?

② たてが5cmよこが4cmの長方形の周りの長さは?

③ 底辺が5cm高さが4cmの平行四辺形の周りの長さは?

①20cm ②18cm ③不明

どうしても、①、②で勢いがつくので、

③を考え無しに

20cm!と答えてしまって、

それは面積!!と返される生徒さんがなきにしもあらず。

③は、「この情報だけではわからない」という正答をした子も含め

条件に合う平行四辺形をノートに作図し、

実際の辺の長さを測って、納得してもらいます。

〇中学生の手帳〇

(2024/12/02)

来年度の手帳が店頭に出そろい、

あれこれ夢膨らませ手帳売り場をうろうろ出来る季節が来ました。

中学生でも、人によっては、手帳、役立ちそうに思います。

(本当は、4月はじまりがベストでしょうが)

定期試験前に、今日する科目とページを学習を付箋に書いて

机に貼っているタイプの子たちです。

一度お子さんに

手帳を勧められてはいかがでしょうか。

定期試験前や、受験前限定で使うならルースリーフタイプもあります。

もちろん、普通のノートに自作もありです。

〇期末試験の準備〇

(2024/11/18)

今週期末試験1週間前に突入します。

期末試験は9科目

でも、技術と家庭科は全く別物

保健と実技系も。

副教科の勉強は

1・教科書の指定範囲を読んで

2・重要事項を押さえ

3・暗記する内容を決める

4・それを暗記する

これにつきます。

読解力がついていると、

1・2・3の作業がすごく速くできます。

逆に言うと、

読解力を伸ばすチャンスでもあります。

(生徒さんの「うるさ~い!!!」という声が

聞こえる気がしますが)

読解のための国語の問題を解くより切実に

ポイント(大事なところ)

がつかめているかの実践ができるわけですから。

期末試験対策の一番大事なことは

定期試験1週間前までに

いわゆる5科は

「理解はできている」

「あとは仕上げだけ」

の状態にしておくことです。

塾生の皆さん

この状態に出来てますか?

・・・・・

出来てなくても見捨てません!!

正直に告白して

試験当日までじたばた頑張りましょう。

〇「備中ぐわ」ってすごい〇

(2024/11/11)

先日、お知り合いから

「エンドウマメとサヤエンドウの苗があるので

いりますか」とお尋ねいただき、

「育てたことは一度もないけれども

裏庭に植えたい。しかし、

植える場所が~」とお伝えしたら、

苗と石灰・完熟堆肥と一緒に、くわ・備中ぐわを

持ってお越しになり、

ものの30分もかからず

カンカンに固まっていた土を耕し、

石灰や堆肥をまいてサクサクまぜ

畝を作り

「では、ここに植えてくださいね~」と

帰って行かれました。

中学の歴史の

江戸時代の「農具の改良・普及」単元で

さんざん「備中ぐわ」

ポイントとして教えてはいるのですが

実際には使ったことはなく

今回、

目の前で「備中ぐわ」でプチ開墾していただき、

「こりゃ、確かに江戸時代の生産性上がる!

備中くわ、すごい! 欲しい!」

と思った次第です。

(いままで普通のシャベルで

へとへとになってやっていました)

もっとも、お道具は使い方。

きっと、

お知り合いの「経験&コツをつかんだ使い方」

が発揮された結果だと思うのですが、

とりあえず、来春までに手に入れようと決意しました。

〇5年生で「単位量当たりの大きさ」を習ったときに〇

(2024/11/5)

5年生は「単位量当たりの大きさ」を

習っているか、習い終わったか、という時期だと思います。

この単元で「速さ」も習います。

ぜひ、このタイミングで、

いわゆる

「旅人算」「通過算」「流水算」といった、

文章問題にチャレンジしてください。

3つ、4つの式を立てて解く問題にチャレンジすると

文章問題って面白い!

とわかる子たちがでてきます。

パターンを当てはめるだけで解ける問題ではは飽き足らない

というほどになってきたら、

長文の問題に進んでもらいますが、

実際、すごく楽しそうです。

時間がかかっても、

その間ずっと集中して考え続けています。

すごく静かで、

場合によっては考えすぎて眉がハの字になっていますが、

とても楽しそう!

ぜひ、文章問題にチャレンジしてください。

(2024/10/28)

塾では、中学進学までに

「文字を速く書く」ことができるよう、

視写の時間を取り入れています。

自分のノート用に書く字は、

下の2点が守れていれば、

ほぼ読みやすく出来上がっています。

・全体を見渡した時濃淡がない。

・文字の大きさがそろっている。

さらに、ノートについては、

・消しゴムで消して直さない。(問題のやり直しの時)

・表の枠線は引かない・グラフの不必要な目盛は書かない。

・考えた順に書く。

30分なら30分の問題演習の中で、

(考えることに時間を使っている場合は別ですが)

ゆっくり文字を書く(ゆっくりしか文字を書けない)

関数のグラフのY軸・X軸をかくのに時間をかける

そういうところで時間を費やしてしまって、

他の子たちが2~3ページ問題をこなしているのに

1ページ分を終えられないまま時間切れになる。

もったいない!!!!!

おうちでも長時間勉強しているのに、

なかなか成績に反映しない

と思われたときは、

一度、

書いているところを

チェックしてあげてください。

「見た目がきれいなノート」

時々、危ないです。

〇視写〇にもどる

(2024/10/021)

定期試験終わりました。

今日から各科目の結果がでます。

定期試験が終わったら、

全科目が理想ですが、

苦手意識がある科目、

もっと点数を伸ばしたい科目だけでも。

①解答が返ってきたら

(授業で解説もあるけれども)

家でもう一度、全部をテストする。

(50分、という時間も意識する)

②忘れていたところは、覚える。

模範解答を見ても、授業で解説を聞いても

今ひとつわからないところは塾で聞く。

もう終わった範囲でだから、

と放っておきがちですが、

これをしっかりしている子は

実力テスト・模擬試験などでも、

徐々に成績が上がってきます。

簡単な方法と言われる理由は以下2点。

①習って、テストした直後なので、

とりあえず「出来る」ところが多い。

②模範解答が手元にあるし、

授業で解説されてもいるので、

本番で解いた時より、かなり解きやすい。

と、お伝えはしていますが、

はっきりいって、

「面倒」ですよね。

実際に実行できる生徒さんはなかなかいません。

残念です。

むしろ、やりました!

という生徒さんがキラキラ眩しく見えます。

完璧を目指さなくていいので、

すこしでも、

ぜひ、実行してください。

〇定期試験の英語の点数を上げるには〇

(2024/10/07)

中学生の英語の授業で

問題演習をするときは、

①答だけでなく、

完成した英文をノートに書く。

②主語・述語動詞にチェックを入れる。

③和訳のついていないものは和訳をつける。

を繰り返しています。

答え書き込みで○付けするだけ、に比べると、

3倍も4倍もの時間と手間をかけて、

「文法通り、直訳!」

をお願いしています。

文法を徹底的に身に付けてほしい一心です。

1年生の1学期までの英文は

それほど問題なく進めますが、

2学期から、1文の単語数が多くなってくるので、

1年生ですら単語を勝手につなげ合わせた

「ちょっと違う」和訳続出です。

そのまま進んでしまうと、

2年生の「不定詞」3年生の「関係代名詞」などは大混乱。

「文法通り、直訳!」

の練習は、

英文が簡単なうちに身に付けてください。

英検3級や準2級まで合格しているのに、

学校の試験ではなかなか結果を出せていない生徒さんは、

この「ちょっと違う」和訳をなくせるように

文法の勉強に時間を割きましょう。

せっかく沢山の単語を覚え、英語を聞き分けるリスニングもできるのだから

あと少し!

定期試験で英語の点数を上げるには

まず教科書本文

次に試験勉強用に使っている問題集の英文を

すべて文法通りに訳す練習をしてみてください。

そして、既習の単語をしっかり書けるまで覚えましょう。

〇割り算を分数に直す・分数を割り算に直す〇

(2024/9/29)

小学5年生は分数計算真っ最中。

過去の記事ですが、こちらをどうぞ。

塾では、

分数計算(通分必要なもの)は、

式をどんどん横に書くのでなく、

下にそろえるよう、指導しています。

目線がうろうろせず、

間違いにくい(間違いを見つけやすい)

ように思います。

〇『脳は眠りで大進化する』〇

(2024/9/2)

『脳は眠りで大進化する』(文春新書) 上田泰己

NHKのカルチャーラジオで2020年に放送された

上田泰己先生の『睡眠と体内時計の謎に迫る』、

ラジオを聴いていたときは、毎回

マウスを透明にできるなんて!

その他、

本当にここまで科学って進んでいるんだと

驚きの連続でした。

今年

文春新書で、『脳は眠りで大進化する』として、

その時のラジオ番組で聴いた内容が書籍化されました。

今、コツコツ読んでいます。

読んでいるときは、ふんふん凄い!とわかったつもりになれる

(気がする)のですが、

やっぱり難しい。

しかし、しかし、

本当に素晴らしいです。

*今調べたら、その時の放送原稿がネットで公開されていました。

『睡眠と体内時計の謎に迫る』

https://sys-pharm.m.u-tokyo.ac.jp/erato/research/

〇理科の自由研究(中学校の課題)〇

(2024/7/29)

各学年とも理科の自由研究課題が出ています。

どのように進めるかは、学校で説明を受けています。

正直、なにをするのか、困るところではあると思いますが、

「この実験をしてみよう!」と決めたら、

どうやって実験の結果をまとめるのか、

棒グラフなのか

折れ線グラフなのか

レポートの「結果」のページのイメージが

しっかり見えてから

どういう条件で、どの数値を調べるかを

決めていきましょう。

(2024/7/22)

『バッタを倒すぜアフリカで』前野ウルド浩太郎

光文社新書

読みました。

新書サイズで約600ページの大長編

バッタの大群について、

いままで考えたことがありませんでしたが、

どうやって、あそこまで増えるのか、

そういう風に解明していくのだなぁ

とわかりやすく書かれています。

というか、

研究者の日常(非日常)エッセイ部分が非常に多く

(しかも、へぇー、そんなことが!と思うような内容と

ほとんど前向きな、力強い書かれっぷりで)

気楽に読めます。

仕事に行き詰った時のお友にも。

ちなみに、

前々作の

『バッタを倒しにアフリカへ』

は、中学国語教科書(光村図書) の

お勧め図書の欄にも載っていますし、

児童書版も出ています。

〇定期試験が終わったら〇

(2024/7/15)

定期試験が終わり、結果もかえってきたら、

必ず教科別に

問題用紙・解答用紙・模範解答のセットを作り

〇年1学期期末問題

として保存しましょう。

苦手科目は、とりあえず、やり直しを徹底しておくのが

良いかと思います。

次の試験はまた違う範囲だから、

やっても・やらなくても同じ、

というのは少し違います。

数学・英語のような積み上げ科目だけでなく、

理科・社会・国語も効果的です。

何をポイントに勉強すればよいのか、

だんだんつかめる、らしいです。

*保存はひとそれぞれでしょうが、

整理・取り出しの手間を考えると、

クリアファイル(ポケット)や

穴をあけてのリングファイルより

レバー式・または

B4画用紙2つ折りで表紙を作ってダブルクリップ留めを

おすすめします。

ちなみに塾では毎回

B4白コピー紙で表紙を作ってお渡ししています。

しっかり整理してください。

〇恐竜学入門〇

(2024/7/1)

7月5日(金)午後8:30

小林快次教授の恐竜学入門第1回

NHKラジオ第2で

放送開始です!

『こども科学電話相談』で

恐竜の質問をしてくる「こども」相手に、

どの程度まで知っているのか厳しく問いただす本気の先生、

『恐竜まみれ 発掘現場は今日も命がけ』

(新潮社)

も楽しく読めます。ぜひ!

〇割合の公式〇

(2024/7/1)

5年生は図形の合同

6年生は倍をあらわす分数(分数と割合)

を学習する頃かと思います。

だから、

5年生は

三角形の合同条件を

10秒で暗誦できるように、

6年生は

割合の公式を

7秒で暗誦できるように、

覚えます。

そのあとで、

5年生は作図の練習をしましょう。

出来上がった図が、

指定の長さと1㎜以上、指定の角度と1度以上の差があれば

かき直しましょう。

6年生は

文章問題に取り組みましょう。

計算する前に、自分の立てた式の中の数が、

割合の公式の

・「割合」が「比べる量」と対応しているか

・「もとにする量」が1倍と対応しているか

確かめましょう。

塾では、まず線分図にかいてから式を立てます。

(どれがくらべる量・もとにする量・割合かもチェック)

分数を線分図にするのが苦手と思っているなら

ちょっと頑張りましょう。

あいまいだった「分数の大きさ」が

すっきりわかるようになります!

〇DNAの二重らせん〇

(2024/6/16)

DNAの二重らせんは、

3年生の教科書でほんの少し触れられています。

『マンガ 生物学に強くなる』では、

DNAの二重らせん構造だとなぜ複製しやすいのか、

も含め

高校の生物全般、

マンガで(イラストで)わかりやすく説明されています。

生物好きかも?と思っている中学生にもお勧めです。

戻る

(2024/6/10)

更科功先生の本が好きで、

今回はこの夢のコラボを発見し

つい、買ってしまいました。

更科功先生の本は、

『宇宙からいかにヒトは生まれたか 』

(新潮選書)

など、何度読んだかわかりません。

ただ、

読んでいるときは、

すごくよくわかって、楽しい!

という気持ちになりますが、

閉じると忘れる…。

漫画家さんの方は、

津村記久子のエッセイ

『二度寝とは、遠くにありて想うもの 』

(講談社)

他、の挿絵でしか知りませんが、

『二度寝とは、遠くにありて想うもの 』

の挿絵のまったり感が強烈だったので、

わたくし的には夢のコラボです。

読んで、まったり

すごくよくわかったような気持ちになれて、

読後、安心して眠れます。

お勧めです。

戻る

〇分数の大きさ〇

(2024/6/3)

6年生は分数のかけ算・わり算の学習に進みます。

分数の大きさを正しく線分図にかけますか。

例えば「1」の長さを12㎝にし、

5 、 11

6 10

は、何センチのところに目盛を打てばいいですか。

(目分量でなく、しっかり計算してmm単位まで)

計算は正確で速いのに、

いまいち文章問題ができない、という場合、

下の①、②のどちらか、または両方に当てはまるようです。

①数字と

文章問題の具体的な数量が結びついていない。

②分数の大きさがわからない

(数字にしかみえない)

ただ、残念ながら、

文章問題が苦手(正解率が低い)というお子さんは、

『算数文章題が解けない子どもたち ことば・思考の力と学力不振』

岩波書店 (今井むつみ、楠見孝・杉村伸一郎他)

に指摘されているように、

「そもそも文章問題の内容に興味がない」

(正解であろうがなかろうが)適当な式や数字を書いて

やり過ごすことが平気、

という場合もあります。

この気の持ちようと

がんばってバトルです!!

戻る

〇比例〇

(2024/5/29)

「結果は努力に比例する」

というようなことばを

お聞きになったことはありませんか。

小学5年生ですでにやんわりと、

「比例」を習います。

最初の授業でまずお伝えすることは、

冒頭のような、日常会話での

「比例する」という言葉は

算数でいう「比例」は

違う場合があります

ということです。

式に直してみて、

X×(あるきまった数)=Y

になるものだけが比例と呼べる。

としつこくしつこく教えます。

「下記から比例の関係にあるものを記号で選びなさい」

という問題の下記の問題文を

全て式に書き直させてから、

比例か比例でないかの説明をします。

経験上、そこまでしても、

なんとなく、計算してみて答えが増えていれば、

X×(あるきまった数)=Y に、ならないものも

「比例」、(←間違い)

グラフにしたら原点からの直線を引けないものも

「比例」、(←間違い)

という思い込みが抜けない子もいます。

6年になったらもう1回、理解ができるようにがんばりましょう!

(厳密には冒頭の日常会話での言葉の使い方が間違っている、

というほうがいいのかもしれませんが、

でも、言おうとしていることはわかる会話が間違っている、

というのも何かヘンな感じもしますし…

ただし、国語授業特に記述や作文・論文では

絶対に間違っていると指摘します。

矛盾してますか? ごめんなさい。)

〇定期試験前講習中です〇

(2024/5/20)

はるか昔に、

定期試験前といえば範囲のみ発表されて

こんな感じかな~レベルで

試験勉強をしていた身としては、

いまどきの試験の、

「提出物」半端ない!

これを淡々と、しっかり完璧にこなす子たちを

見るたびに、

すごいわぁ、すごいわぁ!

と内心は思っています。

言いませんけど。

けれどもしかし、

やるように言っても言っても

ページ抜け、○付け抜けで時間切れの子もいます。

それはそれで、わからないではないけれど、

「しっかりきっちりやりなさい。」とは言います。

本人たちには苦痛でしかないとは思います。

申し訳ない。

戻る

〇タンポポ〇

(2024/4/21)

植物学者の田中修先生によると、

タンポポは、1株だけで好きなだけ大きくなってよい、

という状況になると、

(周りにタンポポがなく、競合する植物もないと、)

直径1m程度まで大きくなれるそうです。

能力を秘めつつ、

(いざという時にはいつもで発揮できるようにし)

周りと強調しつつ、

しっかりと咲く。

いつもタンポポを見るとこの話を思い出します。

戻る

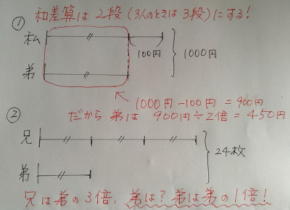

〇和差算の図〇

(2024/4/15)

①叔父さんから1000円もらいました。

弟より私の方が100円多くなるように分けます。

それぞれいくらもらえばいいでしょう。

②兄と弟で、合計24枚のカードを持っています。

兄は弟の3倍持っています。

それぞれ何枚持っていますか。

戻る

〇文章問題の図・表・または絵〇に戻る

(2024/4/7)

面白いのになかなか読めません。当たり前ですが、

イラクの地名・人名全部カタカナです。

カタカナは苦手です。

小学生のころは

シャーロックホームズ助手

ワトソンさんを、

面倒なのでずっとちゃんと読まず

ワシントンさんだと思っていました。

生徒さんの中には、

私タイプの横着ものがときどき見受けられます。

ご注意あれ。

戻る

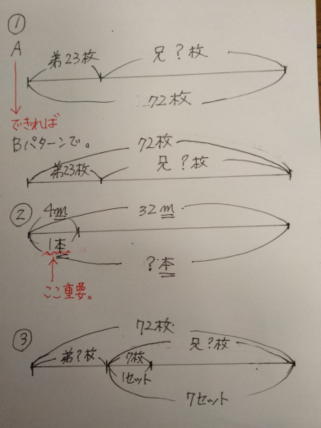

掛け算・割り算の基本線分図〇(2024/4/1)

①兄と弟のカードは合計72枚です。

弟のカードが23枚のとき、兄のカードは何枚ですか。

②32mのロープを4mずつに切ります。

何本できますか。

③兄と弟のカードは合計72枚です。

兄は1セット7枚のカードセットを7セット持っています。

弟のカードは何枚ですか。

足し算・引き算の基本線分図では、

?も含め情報は3つなので、

下図Aを書きがちですが、

5年生以降の「単位当たり量」や「速さ」「割合」等を考えると、

「単位が同じものは、おなじ上側(下側)にそろえる」を守った方が

わかりやすいのでは、と思います。(下図B)

掛け算・割り算の基本線分図は、?も含め必ず4つの情報がいります

4つをしっかりかかないと、不完全です。

問題が読み取れていない可能性大です。

特に文中に書かれていない「1本」情報

(わかっているのにかかないという

ただの「邪魔くさがり」は、

かかないと前に進まないようにしてでも

かけるようになるまで徹底します。徹底しすぎ?)

戻る

〇文章問題の図・表・または絵〇に戻る

〇植木算の基本の絵〇(2024/3/25)

①120mの道の片側に、はしからはしまで

10mおきに木を植えます。

木は何本いりますか。

②120m ある池の周りに

ぐるっと1周10mおきに木を植えます。

木は何本いりますか。

①120m÷10m=12本 で×になったとき、

上図のように

線分図に定規も当てます。

「木」は、1cm目盛のところに植えることになるので、

「0」のところにも1本必要。

120÷10=12なのに、

と納得いかない様子の場合は、

120÷10 の計算で出る答えの意味を確認します。

120のなかに10が何回分あるか

120の長さの中に10の長さが何個あるか

なので、

はしからはしまで、の条件の時は、

はしの「0」のところにも「木」が1本必要。

ということを、見て納得していれば、

②で

「はいはい、植木算だから+1本ですね~」

とやって、

「くぉら!」といわれることはありません。

(「くぉら!」は心の叫びです・念のため)

戻る

〇ビール1ダース当てました!〇

うちでは某Y新聞さんを購読しており、

購読料支払いに毎月販売店さんに行くようにしています。

1回支払うごとに、ガラガラ抽選で

ラップとかハンドタオルとかいただいています。

(ありがとうございます!)

新聞を取っているおうちが少なくなっている中

新聞販売店さんも苦戦なさっているのか

毎年1回はビール(発泡酒?)1ダースが当たっているのですが

今年は今月、当たりました!

(ありがとうございます!!!)

ネットも便利ですが、

新聞紙面を広げると、

自分が普段探してまで読まないような記事や、

書評欄、読めます。

新聞を読みましょう!

(もとい、まず新聞を取りましょう!古紙の使い道も様々!)

(2024/3/18)

戻る

〇文章問題の図・表・または絵〇

「問題文の要点整理をする」

について、

最初から、問題集の模範解答集にあるような

完璧な図は絶対にかけない!かけなくて当たり前!

と思って取り組んでもらっています。

だから

下のような問題では、

基本の絵・線分図(順次このサイトで紹介します)を

かいてみせて、 言って聞かせて、

かいてもらって、あっていれば〇(ほめる)

間違ったらいちいちへこまず直せばいいだけ、

という考え方にも

慣れてもらいたい、と思っています。

〇植木算の基本の絵

〇どちらかを何倍かにして、条件をそろえるタイプの絵

〇掛け算・割り算の基本線分図

〇足し算・引き算の基本線分図

〇和差算(兄と弟の所持金合計と、2人の差額がわかっているタイプ)

〇割合の基本線分図

〇平均の表

〇つるかめ算

〇年令算

戻る

〇文章問題の解き方 2〇

「問題文の要点整理をする」

について、

例題①

水100gに塩17gを混ぜて食塩水を作りました。

水と塩の重さの割合を比で表しなさい。

例題②

はじめに水そうAと水そうBに入っていた水の量の比は

4:7でしたが、

Aには水を15L入れ、

Bからは水を35Lくみ出したため、

水そうAと水そうBの水の量の比が

3:5になりました。

はじめに水そうAと水そうBに入っていた水の量は何Lですか。

①のような問題であれば、そのまま比で表せば良いですが、

②は、

・「はじめ」と「あと」は何がどう変わったのか

・何をヒントに水の量を計算するのか

頭の中だけで考えるより、

見える可して

絵にかいてみる・比の線分図をかいてみるなど、

かきながら考えるほうが確実です。

というか、ほぼ例外なく

図や絵をかけない場合は問題も解けない!

ではどうやって図や絵をかけるようになるかというと

①レベルの問題でも

かくとしたら何をかいたら無駄なく分かりやすい?

と 試しておくことが大事ではないかと思います。

(だから、特に5年生時に

問題の要点を、

絵や図をかく練習をしましょう。)

上問題は、塾で使用している教材

『パワーアップネクスト小学6年生算数』(問題集)

①…P26 A基本問題1-1

②…P31 C発展問題7 です。

C発展問題は、やっぱり難しいです、

なんとか、B練習問題までは自力でできるよう、

あれこれヒントを出したおします!!!

(2024/3/5)

戻る

〇文章問題の解き方 1 〇

中学生になるにあたって、

(学習塾なので勉強のことしかなかなかお伝え出来ませんが)

算数だと、最優先は

問題を解くときに、

1.問題文の要点整理をする。

(図・表・または絵にかく)

2.途中式をもれなく書く。

1回の計算で答えが出ない問題に取り組んでいるはずですが、

まとめられる式は( )を使うなどしてなるべく一つにまとめる、

という工夫も必要です。

以上2点をある程度の速さでできるようにする。

そして、何より、

3.自分の出した答えが、問題に合うか確かめる。

が大切である、と思います。

文章中の「アキコさん」が

「今月のお小遣いで420円の本を買って、

さらに貯金もしよう」と言っているのに、

その今月のお小遣いが380円ではダメでしょ!

というような残念な答えが、無きにしも非ずです・・・。

(2024/2/26)

戻る

〇実像と虚像〇

実像と虚像、というとなんかとてつもなく難しいことのように

思う生徒さんがいるけれども

(学者として極めなさいという話ではないので)

まず、

実像

虫眼鏡で黒っぽい画用紙に蛍光灯の像を写す

虚像

虫眼鏡で、それこそ何でもいいので、ものを見る

という仕方で実感するとよいのでは?

と思います。

ちなみに、

昭和の悪ガキは虫眼鏡でアリを焼くという

えぐいことをしていましたが。

教室の、観察用にコウロギをいれてた水槽に

どんどんカマキリ投入するとか。

あの頃女子にドン引きされていた皆さん

元気ですか。

(2024/2/17)

戻る

〇作図命!〇

1年生理科で

光の反射(鏡)・凸レンズがつくる像を学習するときは、

作図命!という気持ちで、

高速で的確にポイントを押さえた作図ができるよう

何度も練習しましょう。

凸レンズがつくる像なら

〇物体と同じ大きさの実像がスクリーンに映るパターン

〇物体より大きい実像がスクリーンに映るパターン

〇物体より小さい実像がスクリーンに映るパターン

〇実像が映らず、虚像が見えるパターン

鏡なら、

〇全身を鏡に映して見るためには,一番短くて何cmの鏡が必要か

調べるパターン

〇鏡の前にある点をある場所から見える・見えない/

見える場合はどこに見えるか調べるパターン

「絵」としてまねるのではなく、理屈を言葉で確認しながら

どこに点を取り、どことどこを結ぶのか何回も作図しましょう。

作図練習には、

100均で売られている5㎜方眼のルーズリーフ、

なにより安いのでお勧めです。

&

全身を写すときの人の顔とか、どうでもいいです!

点と点をしっかり直線で結ぶことのほうが大事です!

(2024/2/17)

戻る

〇令和6年度県立高校入試(令和5年春実施分)

の調査書(内申点)の平均は92点です。〇

奈良県教育委員会発表の令和6年度の高校入試の結果集計によると

内申点の平均点は92点(小数第1位で四捨五入)、

公立高校を受験する生徒の「平均」です。

1学期分の成績表で考えると

「4」が3~4科目についていることが必要です。

(2024/1/27)

戻る

〇混ぜるな危険〇

年末にヤフーニュースで下記↓のような記事をみました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

注意が必要!SNSで散見する危険な掃除術

矢野きくの

防災士/家事アドバイザー/節約アドバイザー/食育指導士

2023/12/28(木) 15:18

排水口の塩素系洗浄剤とシンクのクエン酸掃除を同時にするのは危険

(中略)

同様に

トイレ掃除で黒ずみ汚れを落とすための塩素系洗浄剤を

便器に撒き発泡させながら、

尿石汚れをとるための酸性の洗浄剤を使うという内容も

度々見かけますが危険です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もうずいぶん前ですが、

『混ぜるな危険』表示がされるきっかけとなった事故の話もしながら、

忙しいけど頑張ってお風呂もきれいにして、

って思って一生懸命お掃除してるのに死んでしまうなんて

絶ーっ対、あかんでしょ。

酸性の洗剤と塩素系の洗剤は

同時に使うと危険です。

同時に使わないときも換気をしないとダメです。

とお伝えし、

「知ってはるとは思うけど

お母さんやお父さんにも言っといてね~」

といったとたんに、

いつもは、理科の時は退屈そうなAちゃんが、

ノートに「お母さんに言う」と大書きしていたのを思い出しました。

Aちゃんお元気ですか。

(2024/1/21)

戻る

〇定規は、透明で目盛りが見やすいものが

お勧めです〇

算数(数学)で使う定規は

透明で、目盛りが見やすいものがお勧めです。

長さを測る時ももちろんですが、

図形をかくとき、垂直な線を引くとき、

便利です。

不透明のキャラクターものや、金属定規だと、

直角に線を引くとき

底辺から高さを測るときなど

不便です。

色がついていても透明で目盛がはっきりしていればOK、

↑画像の定規は、

いわゆる「100均」で売られていたものです。

(2024/1/21)

戻る

〇こうして我が家のホットケーキは

ふんわり焼けるようになりました〇

特に疑問もなく市販のホットケーキミックスで

何十年もホットケーキを焼いていましたが、

つい最近、袋に記載されている「作り方」

を見てびっくり。

「牛乳と卵を先に混ぜて、そこに粉を投入」

ずーっと、ボウルに粉を入れ牛乳を入れ卵を割り入れてました。

最初から正しい手順で焼かれてる方は、何のこと?

と思われるかもしれませんが、

間違い手順をやめて正しい手順で焼くと

焼き上がりの厚さが1.5倍になりました!

(えんぴつ塾調べ)

そう、わかっているつもりでも

最初は手順通りにすることが大事です。

≪筆算の手順≫

超高速で20問、間違いなく計算できるようになるまでは

①掛け算

計算式の中の小数点以下の数字に〇をつけて

その〇の数で答えの小数点を決める。

↓

↑

400×3.14などは筆算では

3.14を上の段に書く・400の4は3.14の4の下に書いて

「000」の段を作らない

②割り算

小数点移動の矢印を書く

ついでに答えの小数点を書く

余りは小数点を移動さす前の小数点に合わせる。

(2024/1/14)

(2024/1/21画像追加)

戻る

〇冬至は12月22日(金)でしたが、

日の出が前日より早くなるのは

1月16日です〇

1年で一番日の出時刻が遅いのは、

冬至の日ではなく

1月1日から15日までの7時4分です。

(国立天文台 暦計算室 HP の「奈良」による)

16日になってやっと7時3分、

と、少しずつ早くなっていきます。

でもまだまだ寒いので、どうぞお気を付けて。

(2024/1/13)

戻る